目次

目次

一、有明の思い出

二、春川神社

三、大川

四、有明の水

五、有明の生きものと季節

六、有明と気象

七、有明の昔話

(題字、写真 田尻 孝)

まえがき

1ふるさとの山

―ありあけ有明についてー 写真は砥堀を前にする有明の峰

現在、姫路市の地図に「有明山」とか「有明の峰」という表示が見当たらない。親からや学校では「ありあけ」と教えられ、先輩たちとも「ありあけ」と呼び

合った遠い日を想い出す。その有明の頂上には花南岩で造られた標柱がある。それは測量の起点である。峰から北へ少し下ると古墳跡と名付けた岩積がある。今、砥堀小学校の校歌の一説に『高き望みよ有明の、雲くれないに染む峰』とその所在も知らずして、無心に歌う童顔に何か、もののあわれを禁じ得ないように思う。

現在、姫路市の地図に「有明山」とか「有明の峰」という表示が見当たらない。親からや学校では「ありあけ」と教えられ、先輩たちとも「ありあけ」と呼び

合った遠い日を想い出す。その有明の頂上には花南岩で造られた標柱がある。それは測量の起点である。峰から北へ少し下ると古墳跡と名付けた岩積がある。今、砥堀小学校の校歌の一説に『高き望みよ有明の、雲くれないに染む峰』とその所在も知らずして、無心に歌う童顔に何か、もののあわれを禁じ得ないように思う。

そこで「有明」を今一度見直して、「有明」にまつわることがらも含めて『有明誌』としてまとめた。ご笑覧を賜わり共感いただく点があれば幸いである。

一、有明の想い出

子供の頃、はじめて有明の頂上にたったのは小学校低学年の頃であった。それ以来の幼い日の記憶を辿りながら、有明の麓から頂上までを心の中で歩いてみる。

麓は北から南まで広い範囲が真竹の林で覆われていた。太いものは直径が十数センチメートルもあって、節間が長くて節が低い上質の竹であったので竹細工や建築

材として出荷していた。竹の重さを測る単位に「だん」という言葉があった。一だんは四十貫である。真竹は約六十年周期で花が咲くと聞く。竹に花が咲くと竹は全

部枯れてしまう習性があるという。地下茎が残るので、次の年から指の太さぐらいの細い竹が生えはじめて年を追うごとに太い竹が生えてくる。昭和五十一年の水害

で「しんでば」が殆ど全滅した時は生え変わりはじめた竹の地下茎が根こそぎに流されたので、それ以来、山が崩れた跡には竹は生えなくなった。近年、「旬のも

の」という言葉をよく聞くが真竹の竹の子は旬の食物として初夏の食卓を飾ったものの一つである。竹として使うにも旬がある。その旬とは十一月頃である。十一月

頃に採った二~三年生後の竹は虫に強くて長く使える。しかし夏に採った竹でも焚き火で表皮が白くなるまであぶりながら、表皮に浮いた竹片をふき取って磨いてお

くと何百年も保存できるであろう。

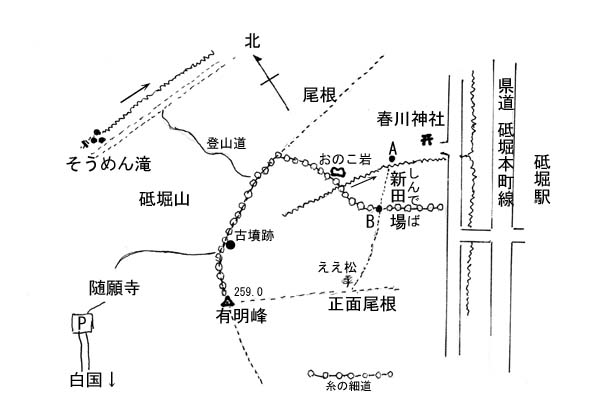

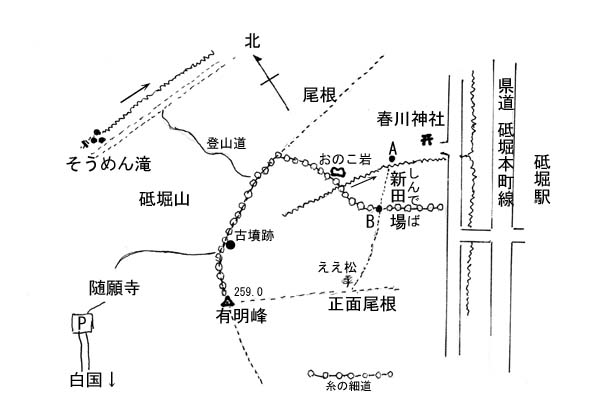

戸谷口の谷川(春川神社の南側の谷川)沿いに百メートル程度登ると左に折れる(A点)。更に百メートル近く登ると道がそのまま真っ直ぐと右とに分かれる(B

点)。そこが「しんでば」の上端である。そこにはA点から斜め左上へB点を結ぶ線で水防のために造ったと考えられる横溝がある。昔、「しんでば」を開拓したと

きの名残りであろう。B点から横湾沿いに登ると尾根に出る。急な尾根を少し登ると坂がなだらかになる。そこには「ええ松」という一本の松があった。高さは2

メートルくらいで特に目立った梢がなく、梢のところは沢山の枝が四方へ伸びて棚状に広がっていた。松茸山が明けた後に松茸山の縄を集めてその縄を蛛の巣のよう

に「ええ松」の枝に張りめぐらせて網を作った。網の上に登って眼下を見ると、村の家々や田んぼ、その向こうに大川が箱庭のように見える。そんな一望の景色に見

とれて単純な優越感に浸りながら、思わず天に向かって爽快さを爆発させたものである。

戸谷口の谷川(春川神社の南側の谷川)沿いに百メートル程度登ると左に折れる(A点)。更に百メートル近く登ると道がそのまま真っ直ぐと右とに分かれる(B

点)。そこが「しんでば」の上端である。そこにはA点から斜め左上へB点を結ぶ線で水防のために造ったと考えられる横溝がある。昔、「しんでば」を開拓したと

きの名残りであろう。B点から横湾沿いに登ると尾根に出る。急な尾根を少し登ると坂がなだらかになる。そこには「ええ松」という一本の松があった。高さは2

メートルくらいで特に目立った梢がなく、梢のところは沢山の枝が四方へ伸びて棚状に広がっていた。松茸山が明けた後に松茸山の縄を集めてその縄を蛛の巣のよう

に「ええ松」の枝に張りめぐらせて網を作った。網の上に登って眼下を見ると、村の家々や田んぼ、その向こうに大川が箱庭のように見える。そんな一望の景色に見

とれて単純な優越感に浸りながら、思わず天に向かって爽快さを爆発させたものである。

「松茸山が明ける」ということについて付け加える。昔はどこの山にも沢山の松茸が生えていたが、それぞれの山の持ち主があって、山の登り口や自分の山と他人

の山との境界には毎年秋の彼岸を過ぎる頃には細い縄を張っていた。縄が張ってある山は持ち主以外は入らないことになっていた。十月二十五日頃になると「山が明

ける」と言って、その頃には松茸が生え終わるので、どこの山へ誰が登ってもとがめられなかった。そのような訳で松茸山が終わった後の縄を集めて「ええ松」の棚

を作るのに使っていた。松茸の話であるが、昭和十年代まではどこの山にも松茸が沢山生えていた。春川神社の周辺にも至る所に松茸が生えていた。小学生の頃はよ

く取りに行ったが、松茸を見つけた時の喜びは今も記憶に新しい。お宮の山と言って、春川神社の山であるから村人(氏子)は誰でも茸狩りができた。今では遠い夢

物語となり、お宮の山の範囲を知る人も少なくなった。

春が来て節句になると弁当を持っておのこ岩まで登り、満開のつつじに囲まれる中で食べた味は格別であった。山にある木で記憶に残るものにはうるしやがんびが

ある。うるしは木や葉に触れると皮膚に湿疹ができる人がある。これは体質によって異なる。子供の頃はうるしに触れると「親に負けてもうるしに負けん」と言って

うるしに唾をかけておくと負けないという迷信を信じていた。がんぴは和紙の原料になるが、お宮の山やその周辺にも沢山生えている。

春川神社

春川神社

話は再び有明の山登りに戻るが、「ええ松」から登るのは有明の正面で、なだらかな坂道が続く。頂上辺くになると坂は一際険しくなるが、急な坂を一気に駆け上

がると頂上である。もう一つの登山道は「しんでば」(B点)から谷川沿いにおのこ岩を通って有明の東の尾根へ出て尾根伝いに行くと古墳跡がある。そこから頂上

へ向かう道がある。尾根に出る手前の小路には何百年もの長い年月をかけて、人々が歩いて足で踏み固めたと考えられるような地形がある。そこは歌に残る「糸の細

道」の一部分であったと思う。それは、ここから見るとその昔、有明の月を詠んだ有明の峰にかかる残月や夕月がよく見えるからである。以上の二通りの道を通っ

て、秋から春にかけての日曜日毎に有明へ登った。

糸の細道

糸の細道

古墳跡

古墳跡

欄漫の花に煙る有明、新緑が萌える有明、全山を紅に染めて優雅さを象徴する有明、白雪に覆われて静寂の神秘さを思わせる有明、有明の四季は折々の衣替えを忘

れる事なく繰り返しながら悠久の雄姿を永遠に残して、郷土砥堀の人々を見守り続けることであろう。

二、春川神社

春川神社前の遠望

春川神社前の遠望

有明の麓には氏神様の春川神社がある。神社は村人(氏子)にとって最も身近な祈願の場であるので、村人がこぞって心の拠り所としてきたと思う。そうした村

人達の生活の積み重ねが今日、年間に何回か行う祭礼行事として伝わってきた。

正月から順を追って数えてみると、冬の祭として一月十四日にはとんど祭、とんどと並行してお灯の行事。お灯は、毎年各垣内毎に当番の家でご馳走を作って戸主

が全員集合して深夜まで飲食を共にしながら、とりとめもない懇談に更ける親睦の場であった。当番の家はお灯に具えて畳を新調したり、膳や碗類、煮しめ物、焼き

魚の準備等、前後何日かは大騒動であった。春の祭として二月三日節分に行う大火、夏の祭として田植が終わってから、家内安全・五穀豊饒を祈願する湯立て祭、秋

が来て台風の季節になると作物や人畜の無事を祈願する行事として二百十日(九月一日)には百灯明、二百二十日(九月十一日)には千灯明があった。この祭は、左

右の拝殿に太い竹で作ったといを何段にも棚状に置いて、その上にかわらけの皿を沢山並べる。皿に菜種油を注いでからとうしみを二本ずつ置く。夕方になると参拝

者がたいまつを使ってとうしみに火をつけてまわった。百灯明は灯が百、千灯明は灯を千種着けていたのであろう。次は秋の祭である。秋祭は宵宮と昼宮とが十月十

四・十五日の二日間であった。宵宮は午後、昼宮は終日屋台を練り歩いた。途中はかき手の伊勢音頭が流れて平穏優雅な気分を味わったものである。里芋、こんにゃ

く等の煮付けとちくわ、煮干しをせり箱に詰めて、酒と共に荷車に積み、青年団の若手が屋台について廻ることになっていた。屋台の前には花竹と電線上げが歩く。

電線上げは屋台の擬宝珠が電線に付きそうになると道具で電線を持ち上げる役目である。屋台の親棒や脇棒には村中の大人の掻き手の名を書いて張っていた。屋台の

取り仕切りは宮総代がした。昔は宮総代は各垣内の農家の地主がしていたとも聞いた。現在は休日の都合で秋祭は十月九・十日に替わり、屋台も小さくなって子供会

中心の行事になった。年末になると四年毎に熊引き作りがある。

これらの年間行事は村人達が何のためらいもなく参加して盛り立ててきたことであろう。今、私達は氏神様の行事を誰言うとなく当然のことのように繰り返してい

る。このような事を伝統と言うのであろうと思うと共に、この伝統の中に生きている尊いものを後世まで大切に守りたいものである。

もっこくの大木

もっこくの大木

氏神様の御玉箱には「元禄十四年建立」の記録が残されていた。これは朽ち果てた昔の木造の社殿を建てた時の記録である。その記録は昭和十年頃、宮守が掃除を

していた時に古びていたので破れて無くなった。その記録を後世に伝えるために再製した目録を納めている。昭和初期までは神社の境内やその周辺には大人が二人で

手を廻す程の老松が何本も天を貫くばかりに賀えていた。今は老木と言えば、御神木とも言うべきもっこくの大木が峰瀧稲荷様の右側と裏側に各一本、昔の名残を留

めているだけである。この様に老松があったことからも社殿が建てられた年代を推測することができる。春川神社が祭られた年代はそれよりも更に古いと思うが、

もっと昔は春川神社は「はり川(春川)」(今の生野川)のほとりにあったとも語り継がれている。その時代は集落がはり川の辺りにあったと考えられる。「ふるや

しき」「高尾」「焼野」等は台地の表現であり、高尾の北の岩の上に供物をして祈祷をすることの伝承は昔の生活の場としての名残りであろう。

大川はその昔は県道の辺りまで広い幅で流れていた。その頃の村人達は幾度となく繰り返す水難に追われて逃げ惑って、遂に山麓に住み着いた。「しんでば」や春

川神社の裏の台地等は先人達が開いた生活の場であったと思う。「しんでば」は「新田場」のことで、人々が開拓して新しく農作業を始めた場所である、というよう

に考える。その「新田場」は県道の近くまであった。その訳は、その辺りまで現在の山と全く同じ出土で表土が覆われていることから推測することができる。その

「新田場」で作ったと思われる農作物には粟、陸稲、麦、蕎麦等がある。それらは昭和初年頃まで、家の周りの畑にはどの家も栽培していた。そうした生活習慣から

も昔の農作物について考察することができる。

平成七年度(1996)は砥堀地区一帯が下水道工事をした為に深い所では地下4メートル位掘り下げた。その溝の側壁を見ると、県道より東では至る所に砂と角

がない磨かれた大小の石が混じった堆積層がある。これは県道から東は殆どが川で同山までの間を幅広く流れていたことを示している。また川底の起伏が長い時の流

れの中で、地形が変化してきた様子を現している。

春川神社がはり川のほとりにあったという伝説は、はり川を含めた大川の中の台地に住んでいた人が、水難厄除けの祈願をしていたことが最初であろう。人々は山

麓に移り住み、春夏秋冬を繰り返していた。猫柳が芽吹く穏やかな春の一日、「新田場」へ野良仕事に出た村人達は、寒かった冬を守って貰ったお礼や、やがて夏の

訪れみたまと共に近付く水難から神様を守るために、御玉を有明の麓へ移した考える。はり川のほとりに祭った神様は一千五百年前か二千年前か、もっと昔のことで

はと思ったりもする。

三、大川(おおかわ)

前述のように、その昔、春川神社ははり川のほとりに祭られてきたようであるが、そのはり川のほかに細い川が何本も交錯しながら流れて、雨期になるとそれら

全体が川になって有明の麓から向山までの間全体を川が流れていた。そうめん瀧の谷の水も砥堀公民館の西辺りで大川と合流していたと思われる。人々はそれを大川

と呼んだ。

大川は雲見川(船場川)の方向へ姫路の中心部を幅広く流れていて、大樋(船場川の取水口)の辺りで南へ分かれる細い支流があった。それが小川の地名の起源と

聞く。今から約一千五百年程昔、応神天皇がこの地、陰山の里(砥堀から船津辺りまで)を通られた時、草を刈っていた剣を砥ぐために、「磨布理許」と言ったとあ

る。それは砥石を持って来いという意味であって、砥堀という地名はそこからできたという。砥石は元来水成岩が多いと思うから、その石はそうめん瀧あたりから流

れ出た石であろう。その頃から後に、そうめん瀧の水流と仁豊野山の水流を蛍橋で合流させるための土堤を造り、それ以降、大川の流れを東へ移すための土堤が徐々

に築かれていったが、それは人馬だけに頼る多年にわたる難工事であったと思われる。砥堀小学校の北東の川原の台地もその頃にできたと思われる。

日本史には天武天皇(七〇〇年頃)の時代に養蚕業を奨励したとあるが、この頃からその辺りの川原一帯に桑を栽培して養蚕業が始まったと考えられる。昭和初年

頃までは北野には養蚕をしている家があったのは昔の名残りであろう。その頃は、砥堀小学校から北の方はマリア病院の辺り全部が川原であった。

永い年月流れた大川は人間社会の多様な拘束を受けて、現在の市川として生まれ変わった。その流れは晴天が続くと澄み切った水を満々とたたえながら静かに流れ

て、その中には鯉、鮒、鮎、その他多くの川魚が仲間と集い合っていた。生野銀山が開かれてから、水が汚されて鮎は少なくなり、今は皆無となった。清流に住む魚

の種類も大変少なくなり、川は今、瀕死の重症である。大樋から下流にせきが無かった時代にはイナ(ボラの子)が大樋の近くまで上ってきたと聞く。

そうした昔の汚れを知らない大川を取り戻す努力をしなければならない。私達は、今、文明の利器を生活の神器として、自分の身の回りの充実感に満足する生活だ

けに明け暮れて、文明が逆境を生産していることの重大さを忘れがちになることを強調したい。

四、有明の水

有明の麓には清水が湧く。その水は夏は冷たく冬は温かい。山麓の宅地には井戸があるが、それらの井戸は水の湧き加減によって掘る深さを決めたようである。

井戸水は炊事洗濯風呂等の用水として使っていた。夏の井戸は冷蔵庫代わりとなって、果物や夕食の残り等も吊して冷やしていた。井戸水は甘味があっておいしい。

上水道が完備した此頃は井戸水はひとしお懐かしいものである。

五、有明の生きものと季節

有明には色々な生きものが住んでいる。

正月を過ぎる頃は有明から鵯が下りてくる。山に食べ物が無くなったからであろう。鵯は家の周りの「南天」や「うめもどき」の実を残さず食べてしまう。実が無

くなると次は畑へ出て、キャベツ、チンゲン葉、法蓮草等の野菜を食い荒らす。鵯に続いて庭の垣根にめじろの可愛い声が聞こえてくる。藪椿が咲き始めたのであろ

う。めじろは椿の花にぶら下がるようにして蜜を吸う習性がある。めじろの次は鶯がやって来る。梅に鶯というが、鶯の囀りは夏まで続く。花を訪ねて来る鳥は多い

が、雨上がりの水溜まりに下りて餌をついばんでいる鳥に頬白がある。子供の頃、頬白の鳴き声は「一筆啓上仕り候」とか「一筆書けたか」とか言って鳴いていると

教えられた記憶がある。耳を澄ませて聞いていると、そのように言っているようにも聞こえた。最近は公害のためか頬白の姿も見なくなった。桜やつつじが咲き始め

る頃になると里には鵯の声も聞かなくなる。

新緑から一斉に吹き出るような五月蝉の賑やかな声で、額に汗を誘われて木陰に逃げたのは春から夏への路傍の一コマであった。やがて、雨を呼ぶ雨蛙の合唱で梅

雨がやって来る。長い雨が上がって野も山も深緑一色に覆われる頃には、肌に焼きつくような太陽が顔を見せる真夏の開幕である。そんな日の昼下がりには決まって

有明の空高く鷹が舞う。空高く飛んでいるのでその姿は見付けにくいが、「キンミー、キンミー」と言う鳴き声を聞くと鷹であることが分かる。鳴き声を追って鷹を

見つけることができる。有明に鷹が来ると必ず梅雨が明ける。有明に来る鷹は羽の中程に白い紋があるので、紋付の羽織を着ているように見える。飛び方では羽を動

かす速さがトンビとカラスの中間なので、飛び方を見て見分けることができる。蝉も梅雨時の蝉とは違って真夏の蝉は暑いの一語に尽きるような鳴き声に聞こえる。

真夏を教えてくれる鳥にはほととぎすがある。焼け付くような暑い日も夜が更けて、山颪が流れる頃は夜明け前の静けさを破ってどこからともなく鳴いてくる。つま

ずくような鳴き声が止まることなく聞こえながらどこかへ消えてゆく。ほととぎすは姿は見せないが声の流れで移動の方向を知ることができる。その動き方はほぼ山

裾沿いになっているようである。毎日、暑い暑いを繰り返すある日、ツクツクボウシの声が聞こえ始める。子供の頃、大川で泳いでいて、涼しい風が流れて川面に

写っていた山影がサッとかき消されるのを見たとき、ふと、ツクツクボウシの声にせかされて川から上がり、秋の訪れを肌で味わいながら夏を惜しんだ記憶は今も新

たである。

お盆を過ぎるとほととぎすに代わって、有明の麓は日暮れと競い合うように夜の虫で賑やかになる。こおろぎ、鈴虫、松虫等の協奏曲が連夜繰り返される。虫の音

がいつとなく細くなると共に、朝夕冷えてくる。二百十日、二百二十日の無事を祝うように赤とんぼが空いっぱいに舞い、田んぼには稲穂が重くなって一面に金波が

揺れる頃になると、赤く熟した柿の木の高い梢に止まる鳥がある。それはもずである。もずは秋の深まりを告げる鳥である。もずは山の紅葉が無くなるまで行く秋を

惜しむかのように毎日、夕闇が迫るまで鳴き続ける。

やがてもずの声を聞かないようになる頃には、有明の左肩に寒々とした三日月を拝む。それは師走の訪れを告げる。十二月になると、春川神社の杉にふくろうが

やって来る。寒い夜更けにはふくろうがとぎれとぎれに鳴く。その鳴き声は「これ食てどうしよ」と言って鳴いていると教えられた事を思い出す。冬になって食べ物

が無くなるので食べ物を大切に蓄えなさい、という意味である。

有明の四季は、このように折々の鳥や虫の訪れを繰り返している。有明の山にはこの外にいのしし、うさぎ、狸等の獣類も沢山住んでいた。昔は神社の境内にも野

うさぎが日だまりに来て遊んでいたが、近年は全く見かけない。山も汚染されてきたためであろうか、美しく生き続ける有明であって欲しいものである。

魚・果物・野菜等について四季折々に初物的においしく食べるものを「旬のもの」と呼んできたが、近年はその感覚が無くなってきた。有明に住む鳥たちにも旬の

鳥、旬の生きものがある。それはこの章に述べた通りであるが、食物の例と同様に生きものについての旬の感覚が狂ってきたように思う。その例を追って挙げてみる

と、春先に多く見かけた頬白、初夏を告げる雲雀等は何十年か前から見なくなった。鷹やほととぎすも二、三年前から声を聞かない。鶯が真夏まで来て鳴くかと思っ

ていると、めじろまでが真夏に庭の木を飛び渡っている。五月蝉が八月になっても鳴いている。九月に稲穂が出初めると、今年は毎日夜明けと共に田んぼにももずが

出て日没まで鳴き通した。もずは雀を襲うので、もずの声を聞くと雀は全くいない。

稲のためには、今年はもずが早くから田へ出てきたので良いとは思うが、以上のように旬の生きものまでが狂ってくると、不気味な霊感さえ覚えて自然回復を祈る

ばかりである。

六、有明と気象

正月頃から北西の季節風が強くなる。砥堀は有明の山懐に包まれているので冷たい風の直撃を受けることはない。有明山系は天然の防風堤と言うべきであろう。

台風が来た時も台風の目が姫路より東の方へ行った時には必ず風が止まるが、これも有明のお陰である。

春が来て、全山新緑が包む暖かい日は有明がぼんやりと霞んで見えて、目の前にぶとが沢山飛ぶ。それは天気が崩れる前兆であることが多い。降り続いている雨が

止んだ時は有明の下の谷間から霧が立ち込めて有明の奥行きが深く見えるが、それは天気が良くなることを示している。

梅雨が明けてから秋までには何回か夕立が来る。夕立について昔から言い伝えてきた法則的なものがある。それは「いぬいの夕立(よだち)は音ばかり」という言

葉である。日照り続きで田畑に水が欲しい時でも、乾の方角で鳴る夕立は音だけで雨は降らないという意味である。その夕立が澄み渡った晴天でも、有明の峰左肩の

空から黒い雲が湧き上がってきた時には、必ず瞬時に黒雲が空一面を覆ってどしゃ降りの雨になる。野良仕事に出ている時は、この雲を見ると雨と競争して家路につ

かなければならないのが原則である。

夏は土用の入雲と言って、有明の上を南から北に向かって雲が流れる。秋から春先までは西から東へ雲が流れるが、これらはそれぞれ太平洋高気圧や大陸高気圧の

勢力を示している。

有明には、以上のような天気とのかかわりがある。

増位山随願寺

増位山随願寺

七、有明の昔話

有明の昔話は何千年・何万年も昔にさかのぼることは出来ないが、その姿は何万年も昔をそのままに伝えていると思う。非情とも言うべき自然破壊に明け暮れる

現代社会の中で、郷土の守護神とも言うべき霊峰有明を昔の人々は歌に残している。

郷土誌によると、有明の起源は一千二百年程昔にさかのぼる。七百三十年頃には行基が増位山随願寺に金堂を造り、その弟子や孫弟子が住職を務めたり、大納言藤

原長良が随願寺の額を贈ったとある。その頃、有明には風早高宮と言う社があった。山氏重基という人が社家を務めて、伊勢の両宮を祭っていたとのことである。そ

の頃から残されていた和歌には次のものがある。

天照す二宮神の太はしら祈そかくる有明のそら 山氏重基

二神の守りさやけき高の宮長くも光りあふくこの山 山名宗全

また貞観十七(873)年九月、勅使・庄原業平が有明の峰に遊び、

播磨路や糸の細道わけゆけば砥堀に見ゆる有明の月

と詠んでいる。建久四(1193)年、源頼朝が一切経七千余巻を随願寺に経堂を造って納めた年の八月十五夜に、西行法師が有明の峰に登り、

と詠んでいる。建久四(1193)年、源頼朝が一切経七千余巻を随願寺に経堂を造って納めた年の八月十五夜に、西行法師が有明の峰に登り、

天照す神さえここに有明の月もさやけき秋の夜のそら

と詠んでいる。古書に「糸の細道」は砥堀村から有明の峰までの道を言うと記されている。また八月は旧暦の八月である。これらの外に

夏の月有明の山は淡路島住みよしの松に風もすすしき

月影にありて有明の山の端や秋なく鹿の立と成らん

おぼろなる月は入りぬる峰にまた花に光りの有明の山

等があるが、このように歴史に名を残した人々は砥堀から登った山を有明と呼び有明を伝えてきた。

汚染の激しいこの頃でも、正月は工場の火が消えるので、有明の峰に立つと四方が遠くまで見える。淡路島の西南端・鳴門海峡の向こうに、紀伊半島が太平洋に落

ちている所までくっきりと見える。

正月の有明からの眺望は、中国山脈も四国山脈も銀色に輝くのが目に染み入るように印象的である。私はある日有明の峰に立って、多くの故人が長い時の流れの中

に見えない何かでつないできた有明を次のように記した。

神崎郡砥堀村に生まれる。

谷川の水を吸み、すかんぽを食べ、

栗の実を焼き、大川の鯉・増位の狸を追い、

小烏の囀りに四季を追う。

冬の日に有明の峰に立つ。

遠くに走る銀波の山々、

その向こうに私の童話が生きている。

有明の峰が、いつの時代にも汚されることなく悠久の歴史をとこしえに伝えることを祈念しながら、筆を置く。

あとがき

郷土の想い出や郷土への願いを『有明誌』として編集しました。編集に当たっては、先輩の方々から多くの資料を戴きました。深く感謝申し上げます。「有明の

昔話」については、『地志播磨鑑』、『播磨風土記』等の資料を引用しました。内容についてのご指摘・補填等があれば、ご教示頂けたら有難いと思います。

この冊子が、ここを故郷として住む人々の心に留まるところがあれば嬉しく思います。

平成八年十二月 姫路市砥堀 吉田 實

「有明誌」

著者 吉田 實

発行 平成八年十二月

発行者 砥堀地区連合自治会 いきいき地域づくり事業

責任者 多田 収

印刷 ㈱エイワ

非売品

ホームに戻る

現在、姫路市の地図に「有明山」とか「有明の峰」という表示が見当たらない。親からや学校では「ありあけ」と教えられ、先輩たちとも「ありあけ」と呼び

合った遠い日を想い出す。その有明の頂上には花南岩で造られた標柱がある。それは測量の起点である。峰から北へ少し下ると古墳跡と名付けた岩積がある。今、砥堀小学校の校歌の一説に『高き望みよ有明の、雲くれないに染む峰』とその所在も知らずして、無心に歌う童顔に何か、もののあわれを禁じ得ないように思う。

現在、姫路市の地図に「有明山」とか「有明の峰」という表示が見当たらない。親からや学校では「ありあけ」と教えられ、先輩たちとも「ありあけ」と呼び

合った遠い日を想い出す。その有明の頂上には花南岩で造られた標柱がある。それは測量の起点である。峰から北へ少し下ると古墳跡と名付けた岩積がある。今、砥堀小学校の校歌の一説に『高き望みよ有明の、雲くれないに染む峰』とその所在も知らずして、無心に歌う童顔に何か、もののあわれを禁じ得ないように思う。 目次

目次

戸谷口の谷川(春川神社の南側の谷川)沿いに百メートル程度登ると左に折れる(A点)。更に百メートル近く登ると道がそのまま真っ直ぐと右とに分かれる(B

点)。そこが「しんでば」の上端である。そこにはA点から斜め左上へB点を結ぶ線で水防のために造ったと考えられる横溝がある。昔、「しんでば」を開拓したと

きの名残りであろう。B点から横湾沿いに登ると尾根に出る。急な尾根を少し登ると坂がなだらかになる。そこには「ええ松」という一本の松があった。高さは2

メートルくらいで特に目立った梢がなく、梢のところは沢山の枝が四方へ伸びて棚状に広がっていた。松茸山が明けた後に松茸山の縄を集めてその縄を蛛の巣のよう

に「ええ松」の枝に張りめぐらせて網を作った。網の上に登って眼下を見ると、村の家々や田んぼ、その向こうに大川が箱庭のように見える。そんな一望の景色に見

とれて単純な優越感に浸りながら、思わず天に向かって爽快さを爆発させたものである。

戸谷口の谷川(春川神社の南側の谷川)沿いに百メートル程度登ると左に折れる(A点)。更に百メートル近く登ると道がそのまま真っ直ぐと右とに分かれる(B

点)。そこが「しんでば」の上端である。そこにはA点から斜め左上へB点を結ぶ線で水防のために造ったと考えられる横溝がある。昔、「しんでば」を開拓したと

きの名残りであろう。B点から横湾沿いに登ると尾根に出る。急な尾根を少し登ると坂がなだらかになる。そこには「ええ松」という一本の松があった。高さは2

メートルくらいで特に目立った梢がなく、梢のところは沢山の枝が四方へ伸びて棚状に広がっていた。松茸山が明けた後に松茸山の縄を集めてその縄を蛛の巣のよう

に「ええ松」の枝に張りめぐらせて網を作った。網の上に登って眼下を見ると、村の家々や田んぼ、その向こうに大川が箱庭のように見える。そんな一望の景色に見

とれて単純な優越感に浸りながら、思わず天に向かって爽快さを爆発させたものである。

春川神社

春川神社

糸の細道

糸の細道 古墳跡

古墳跡 春川神社前の遠望

春川神社前の遠望 もっこくの大木

もっこくの大木

増位山随願寺

増位山随願寺

と詠んでいる。建久四(1193)年、源頼朝が一切経七千余巻を随願寺に経堂を造って納めた年の八月十五夜に、西行法師が有明の峰に登り、

と詠んでいる。建久四(1193)年、源頼朝が一切経七千余巻を随願寺に経堂を造って納めた年の八月十五夜に、西行法師が有明の峰に登り、